Pegelwesen

Als Teil des Fachbereichs Hydrologie ermittelt das Fachgebiet Pegelwesen, neben den Fachgebieten Hydrometeorologie und Grundwassermessnetz, die Grundlagendaten für wasserwirtschaftliche Fragestellungen. Das Pegelwesen ist dafür zuständig, hochwertige Wasserstands- und Abflusszeitreihen bereitzustellen. Dies erfolgt durch sogenannte Pegel. In Nordrhein-Westfalen betreibt das LANUV rund 300 Pegel, deren Betrieb unter anderem Grundlage für Planung und Steuerung wasserwirtschaftlicher Systeme ist.

Ein Pegel und eine Wasserstandsmessung werden häufig irrtümlich synonym verwendet. Zwar dient beides dazu, die Höhe des Wasserspiegels in einem Gewässer zu ermitteln. Auch im Pegelhandbuch der LAWA wird einleitend von einer Wasserstandsmessstelle (Pegel) gesprochen. Jedoch ist das zentrale Messinstrument eines Pegels die Pegellatte. Diese ist an ein amtliches Höhensystem durch Referenzpunkte (Pegelfestpunkt) angeschlossen. Genau hier besteht der grundsätzliche Unterschied zu einer einfachen Wasserstandmessung ohne diesen Anschluss. Damit Daten von Wasserständen an Flüssen untereinander verglichen werden können ist ein solches Referenzsystem notwendig. Daher sollte der Anspruch bei der Einrichtung von Wasserstandsmessungen an Flüssen der eines Pegels sein. Ansonsten sind die erhobenen Daten schlecht zu vergleichen und für die Bereitstellung auf gemeinsamen Datenplattformen unbrauchbar.

Der Pegelstand (W) bezeichnet die Höhe des Wasserspiegels über einem frei vom Pegelbetreiber definierten Bezugspunkt (Pegelnullpunkt). Damit lässt der gemessene Pegelstand zu keinem Zeitpunkt einen Rückschluss auf die im Pegelprofil oder an anderen Stellen im Gewässer tatsächlich vorhandene Gewässertiefe zu (siehe Abbildung 2). Diese kann, je nach Einbaulage der Messeinrichtung, sowohl größer als auch kleiner als der gemessene Wasserstand sein. Der Pegelnullpunkt kann unter Umständen auch etwas tiefer als die Gewässersohle sein.

Aktuelle Pegelstände der Pegel des LANUV sowie weiterer Betreiber können im Hochwasserportal NRW eingesehen werden. Die dort bereitgestellten Daten sind ungeprüfte Rohdaten, welche direkt über Datenfernübertragung (DFÜ) von den Pegeln in die Datenbank des LANUV eingehen. Werden geprüfte Daten benötigt, sind diese auf dem OpenData Portal des Landes NRW abrufbar. Durch den aufwendigen Prüfungsprozess liegen die freigegebenen geprüften Wasserstands- und Abflussdaten mehrere Wochen bis Monate zurück.

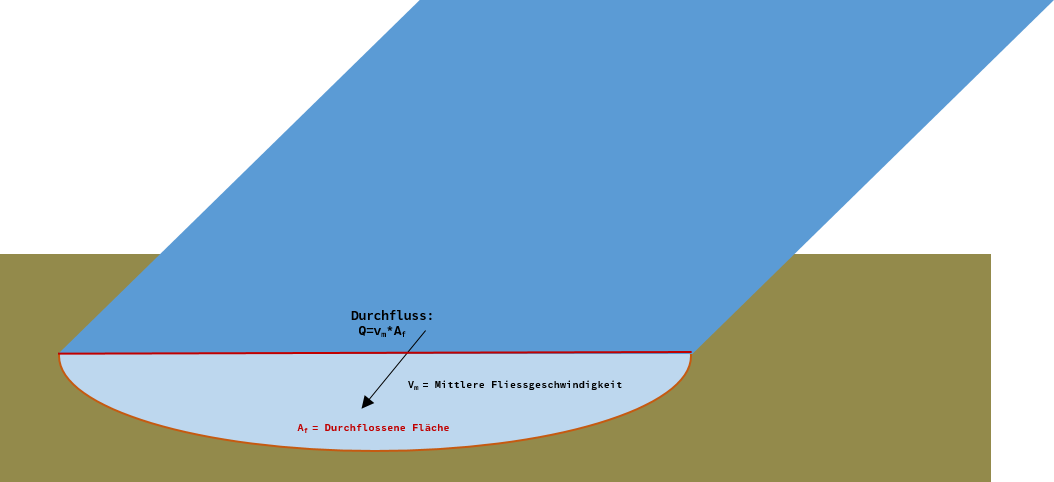

Die Begriffe Abfluss und Durchfluss sind nach DIN4049-3 definiert und werden häufig synonym verwendet. Der Durchfluss bezieht sich auf ein Wasservolumen das einen bestimmten Querschnitt durchfließt (Abbildung 3). Dies gilt grundlegend auch für den Begriff Abfluss, jedoch wird dieser Begriff quantitativ für das Wasservolumen verwendet das ein bestimmtes hydrologisches Einzugsgebiet verlässt.

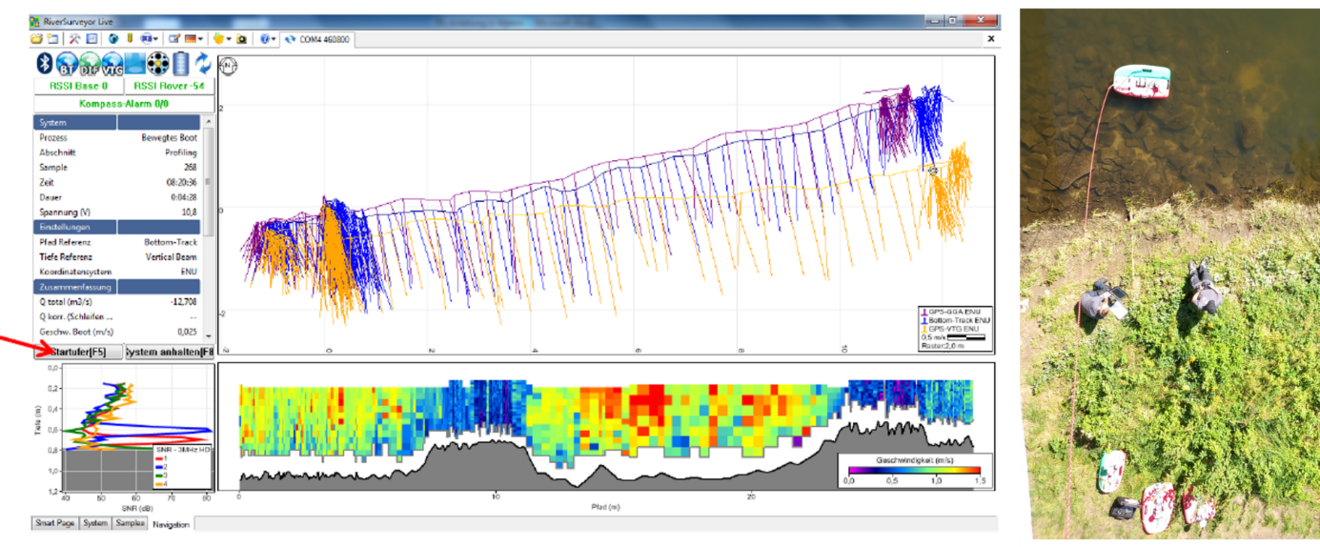

Das Wasservolumen bei unterschiedlichen Pegelständen wird regelmäßig durch die Mitarbeitenden des Pegelwesens mit Abflussmessungen ermittelt. Es werden ca. 2000 Abflussmessungen pro Jahr anden rund 300 Messstellen des LANUV durchgeführt. Grundsätzlich wird bei den Abflussmessmethoden zwischen mobilen und stationären Verfahren unterschieden. Die turnusmäßigen Messungen werden mit mobilen Messverfahren durchgeführt. Grundsätzlich wird der Abfluss bei erhöhten Wasserständen mit einem ADCP-Boot (Acoustic Doppler Current Profiler, siehe Abbildung 2) gemessen. Bei niedrigeren Wasserständen werden stangengeführte Messungen durchgeführt. Die Auswertung erfolgt maßgeblich auf Grundlage des Pegelhandbuchs der LAWA.

Unter bestimmten Voraussetzungen können stationäre Messverfahren eingesetzt werden, um eine kontinuierlichere Messung der Fließgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Mit Kenntnis der Profilgeometrie können dann indirekt die Abflussmengen kontinuierlich ermittelt werden. Es werden vornehmlich akustische Messverfahren (Ultraschallanlagen) verwendet, aber auch optische Kamera-basierte Verfahren setzt das Pegelwesen des LANUV ein. Der Vorteil gegenüber mobiler Verfahren ist, zum einen, die hohe Zahl an Messungen sowie die Tatsache, dass seltene Extremereignisse erfasst werden können, die beim Einsatz von mobiler Technik durch Anfahrt o.ä. zwangsläufig verpasst werden. Jedoch führen Veränderungen der Gerinnegeometrie und der Sohlrauigkeit zu erhöhten Unsicherheiten bei der Berechnung der Abflussmengen. Daher müssen auch die Ergebnisse der stationären, berührungslosen Messverfahren regelmäßig durch Abflussmessungen mit mobilen Verfahren überprüft werden.

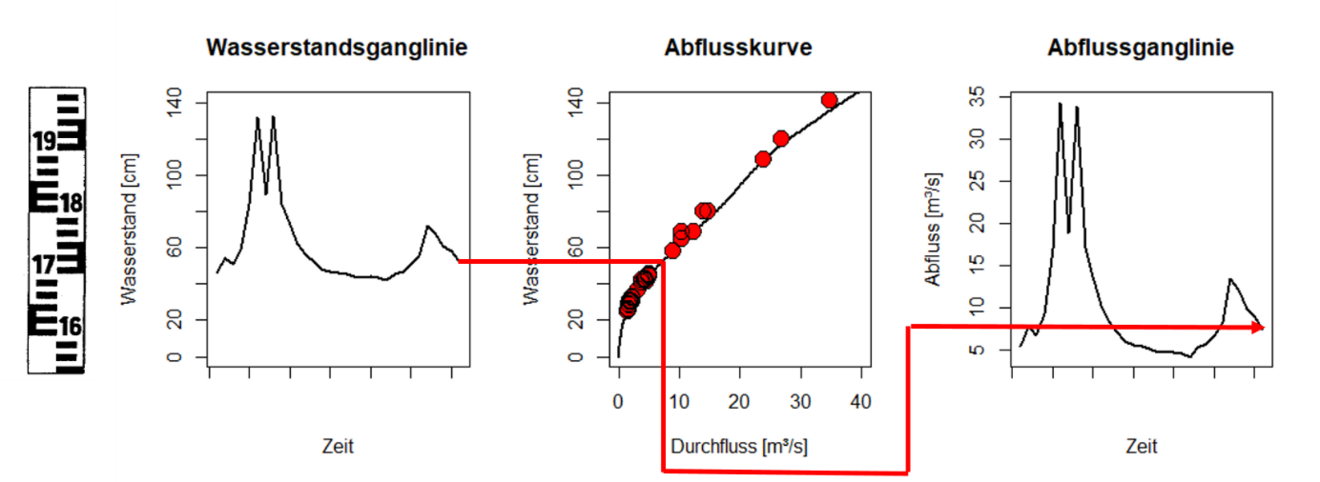

Abflussmessungen sind notwendig, um eine Wasserstands-Abflussbeziehung (Abflusskurve) zu erstellen (Abbildung 4). Die Abflusskurve stellt eine Beziehung zwischen den gemessenen Wasserständen und den Abflussmengen an einem bestimmten Querschnitt her. Abflusskurven ermöglichen aus den kontinuierlichen Wasserstandsmessungen kontinuierliche Abflusszeitreihen zu berechnen. Daher ist die Abflusskurve die Grundlage zur Quantifizierung des Abflusses aus einem Einzugsgebiet. Zudem werden die Messergebnisse dazu verwendet um hydraulische Modelle zu kalibrieren. Die Abflusskurve wird auf Grundlage unterschiedlichen Methoden ermittelt, welche auf Berechnungsmethoden der Gerinnehydraulik basieren. Im Extrapolationsbereich werden dazu unter anderem hydraulische 1D- und 2D-Modelle verwendet.

Grundsätzlichwird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Abflusskurven unterschieden. Denn infolge von Verkrautung oder häufiger Änderungen der Gerinnehydraulik kann häufig keine eindeutige, über einen längeren Zeitraum gültige Abflusskurve aufgestellt werden. Daher werden diese Einflüsse mit dem ∆Q- bzw. ETA-Verfahren oder dem ∆W-Verfahren quantifiziert. An Pegeln mit stabilem Profil und zu vernachlässigenden Änderungen der Gerinnehydraulik werden Staukurven verwendet. Die genaue Beschreibung dieser Methoden ist im Pegelhandbuch der LAWA zu finden.

Der Abfluss, als ein Element der Wasserbilanzgleichung, wird für unterschiedliche wasserwirtschaftliche Fragestellungen benötigt. Vor allem aus langjährigen Zeitreihen werden hydrologische Kenngrößen abgeleitet, die als Grundlage zur Bemessung von bspw. Bauwerken genutzt werden. Die erhobenen Daten werden zudem dazu genutzt hydrologische und hydraulische Modelle zu kalibrieren und deren Plausibilität zu prüfen.

Die Hydrologischen Kenngrößen ausgewählter Messstellen finden Eingang in das Deutsche Gewässerkundliche Jahrbuch. Die Kenngrößen dienen zur Charakterisierung des hydrologischen Verhaltes der Pegeleinzugsgebiete, sowie zur Planung und Bemessung wasserwirtschaflticher Bauwerke. Eine Zusammenfassung dieser Kenngrößen und deren Ermittlung ist in der Richtlinie zur Erstellung und Veröffentlichung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs im Internet genauer beschrieben. Die aktuellen DGJ-Seiten der Pegelmessstellen des LANUV werden über das Fachinformationssystem ELWAS-WEB und zur Verfügung gestellt. Die gewässerkundlichen Jahrbücher des Bundes und der Länder sind auf der Internetseite www.dgj.de zusammengestellt.

Erläuterungen zu den Daten im Hochwasserportal.NRW – Hauptwerte und Informationswerte

Zur Orientierung enthalten die dargestellten Gangliniendiagramme, neben den aktuellen Messwerten, zusätzlich die gewässerkundlichen Hauptwerte MHW, MW und MNW des jeweiligen Pegels:

- MHW - mittlerer höchster Wasserstand: Arithmetisches Mittel der höchsten Werte gleichartiger Zeitabschnitte der einzelnen Jahre in der betrachteten Zeitspanne. Zum Beispiel ist der MHW 1971/1980 das Mittel aus den jeweiligen höchsten Werte der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980.

- MW - Mittelwasserstand: Arithmetisches Mittel aller Tageswerte gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne. Der Zeitabschnitt kann ein Monat, ein Halbjahr, ein Jahr sein. Ist kein Zeitabschnitt (Monat, Halbjahr) hinzugefügt, so ist stets das volle Jahr gemeint.

- MNW - mittlerer niedrigster Wasserstand: Arithmetisches Mittel der niedrigsten Werte gleichartiger Zeitabschnitte der einzelnen Jahre in der betrachteten Zeitspanne. Zum Beispiel ist der MNW 1971/1980 das Mittel aus den jeweiligen niedrigsten Wert der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980.

Zahlreiche Pegel sind mit technischen Geräten zur Datenfernübertragung (DFÜ) ausgestattet. Diese Technik erlaubt es, die Wasserstände der Pegel automatisiert zur Messnetzzentrale zu übertragen. Besonders redundant ausgestattete Pegel werden als Hochwassermeldepegel bezeichnet. Zur Information der Öffentlichkeit sind zu allen Hochwassermeldepegeln bis zu drei „Informations-Wasserstände“ festgelegt, die den nachfolgend aufgelisteten Kriterien entsprechen:

- Informationswert 1 (kleines Hochwasser): bei Überschreitung: Ausuferung Ausuferung des Gewässers, land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden; leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich.

- Informationswert 2: bei Überschreitung: Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller; Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen und / oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr (Feuerwehr, Katastrophenschutz) möglich.

- Informationswert 3: bei Überschreitung: Bebaute Gebiete in größerem Umfang können überflutet werden; Einsatz der Wasser- oder Dammwehr (Feuerwehr, Katastrophenschutz) in großem Umfang möglich.

Eine kontinuierlich aktualisierte Übersicht über die Hochwassermeldepegel mit überschrittenen Informationswerten ist unter Lageberichte im Hochwasserportal.NRW zusammengestellt.

Weitere Informationsmöglichkeiten:

Anfragen Pegelwesen

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.